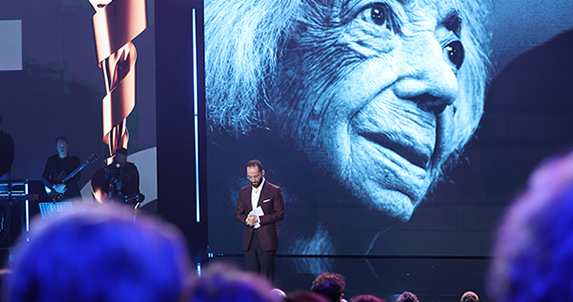

Andrew Bird hat den „Schnitt-Preis“ schon zum dritten Mal gewonnen. Dieses Mal war die Arbeit aber ganz besonders: „Dies ist der erste Film, bei dem ich ganz allein im Schneideraum war“, sagt er. Und außerdem verstand er kein Wort von dem, was im Film gesprochen wurde. | Foto © Edimotion/Werner Busch

Ende Oktober feierte Edimotion wieder Filmschnitt und Montagekunst. Beim Festival werden auch die „Schnitt-Preise“ in drei Kategorien vergeben. Für seine Arbeit am Spielfilm „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ wurde der Editor Andrew Bird ausgezeichnet. Über die ungewöhnliche Arbeit sprach er mit Dietmar Kraus, Kurator bei Edimotion.

Zum Film: „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ handelt von einer iranischen Familie, in der die Konflikte des Landes auf engstem Raum ausgefochten werden: Der Unterdrückungsstaat findet im Familienoberhaupt Iman einen zunächst zögerlichen, später willfährigeren Umsetzer seiner Schnelljustiz. Seine Ehefrau Najmeh unterstützt anfangs das Regime, doch im Laufe des Films nähert sie sich immer mehr der Position ihrer Töchter Rezvan und Sana an. Diese solidarisieren sich mit den Protesten auf der Straße und lehnen sich gegen das Patriarchat drinnen und draußen auf.

Lieber Andrew, bevor Du bei Edimotion für Deine Montageleistung an „Die Saat des heiligen Feigenbaums” ausgezeichnet wurdest, war der Film bereits für über 100 internationale Preise nominiert worden, und konnte mehr als 30 gewinnen. Dazu zählen der „Sonderpreis der Jury“ in Cannes 2024, die silberne „Lola“ beim „Deutschen Filmpreis“ 2025, sowie eine „Oscar“-Nominierung. Aber bevor es zu diesen Erfolgen kommen konnte, standen sowohl die Dreharbeiten als auch der Schnittprozess unter großem Druck. Wie kam es dazu, dass Du einen so brisanten Film, der heimlich gedreht werden musste, geschnitten hast?

Weiterlesen