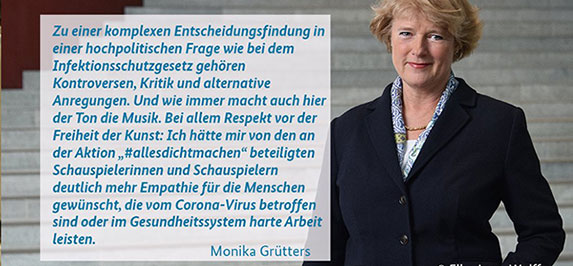

„Produzieren in Corona-Zeiten ist für alle Beteiligten ein Produzieren unter erschwerten Bedingungen“, sagt Christoph Palmer, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen. | Foto © Produzentenallianz

Die Branche verhandelt zurzeit über einen neuen Tarifvertrag. Bislang noch ohne Ergebnis. Wir nutzen den Stillstand, um die Positionen, Probleme und Folgen zu klären. Den Standpunktder Produzentenallianz erklärt Christoph Palmer, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Herr Palmer, Die Verhandlungen zum TV FFS stehen still. Die Produzentenallianz habe die Forderungen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) abgelehnt und will den alten Tarifvertrag um ein Jahr verlängern. Das erfahren wir von Verdi. Die Produzentenallianz hat sich noch nicht dazu geäußert. Warum?

Die Verhandlungen stehen mitnichten still. Wir hatten erst vor Ostern wieder eine gute, substanzielle Verhandlungsrunde und werden diese zeitnah fortsetzen. Wir sind In der Regel zurückhaltend, was die Verlautbarung von Zwischenergebnissen von Verhandlungen betrifft, weil das häufig nichts erleichtert.

Verdi ist mit relativ zahmen Forderungen angetreten: Die Frage nach höheren Gagen stellte die Gewerkschaft bis zum Sommer zurück. „Top-Priorität“ sollten erträgliche Arbeitszeiten haben. Da ist Ihnen doch Verdi sehr entgegengekommen.

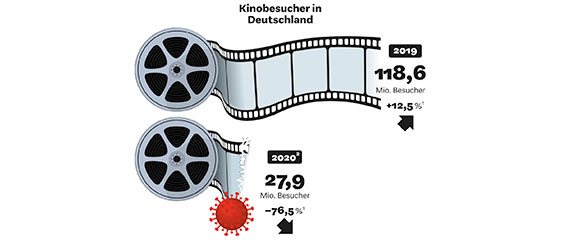

Hier sollte man differenzieren. Die Forderungen im Kontext des Gagentarifvertrags halte ich für „verantwortungsvoll“, da sie die finanziell durch Corona sehr belasteten Produktionsunternehmen mit einem Gagenmoratorium etwas entlasten. Es gab in den vergangenen Jahren zudem eine Art Konsens im deutschen Filmgeschäft: Flexibilität der Arbeitszeiten werden durch insgesamt gute Verdienste für die Gewerke am Film kompensiert. Wenn nach einem ausgesprochenen Corona-Krisenjahr 2020, wo insbesondere im zweiten Quartal die Produktionen massiv beeinträchtigt waren, jetzt beim Gagentarifvertrag eine gewisse Zurückhaltung geübt wird, ist das auch der Marktsituation geschuldet. Vergleichbare corona-bedingte Zurückhaltung haben andere Gewerkschaften 2020 auch in anderen Branchen geübt. Demgegenüber sind allerdings die Forderungen im Bereich des Manteltarifvertrags sehr ambitioniert und würden, wenn man sie realisieren würde, zu Mehrkosten führen, die einer Tariferhöhung von mehr als 10 Prozent gleichkämen.

Über die Arbeitszeiten an manchen Sets wurde ja schon vor Corona diskutiert. Nun wird unter den Hygienevorschriften gedreht, die vieles langsamer und umständlicher machen. Ausreichende Ruhezeiten und die Obergrenze von zwölf Arbeitsstunden pro Tag seien da umso wichtiger, sagt Verdi.

Produzieren in Corona-Zeiten ist für alle Beteiligten ein Produzieren unter erschwerten Bedingungen. Die Hygienevorschriften verlangen den Filmschaffenden, aber auch den Produzentinnen und Produzenten viel ab. Der bisherige Tarifvertrag regelt natürlich auch Ruhezeiten, im Übrigen auch die gesetzlichen Vorschriften. An dieser Stelle muss aber auch erwähnt werden, dass die Produktionen unter erheblichem Kostendruck stehen. Die Auftraggeber haben sich zwar zur Übernahme der Hygienekosten verpflichtet, in der Praxis tauchen aber Abgrenzungsthemen auf.

Zusätzliche Drehtage sind in der Kalkulation schwer vermittelbar. Die erfreulicherweise erreichten Schutzschirme der Sender und die Ausfallfonds für Kino und Fernsehproduktionen sehen erhebliche Eigenbeteiligungen der Produzentinnen und Produzenten vor. Die Eigenkapitaldecke Ist jedoch traditionell sehr dünn. Wie gesagt: Produzieren in Corona-Zeiten findet unter sehr erschwerten Bedingungen statt. Weiterlesen