Wenn’s vor der Kamera intim wird, geht es oft nicht sehr professionell zu, finden die meisten Schauspieler*innen in einer Befragung. Intimitätskoordinator*innen am Set halten die meisten für sinnvoll. Szenenfoto aus „Uhrwerk Orange“ (1971). | Foto © Warner Bros.

Der Bundesverband Schauspiel hatte Kolleg*innen nach ihren „Erfahrungen mit Nacktheit und simuliertem Sex“ befragt. Die Antworten zeichnen kein gutes Bild von der Branche.

Auf dem Münchener Filmfest hatte der Bundesverband Schauspiel (BFFS) am Donnerstag einen neuen Beruf vorgestellt: „Intimacy Coordinating und die Professionalisierung der Darstellung von Intimität“. Die Aufzeichnung ist im Youtube-Kanal des BFFS zu sehen.

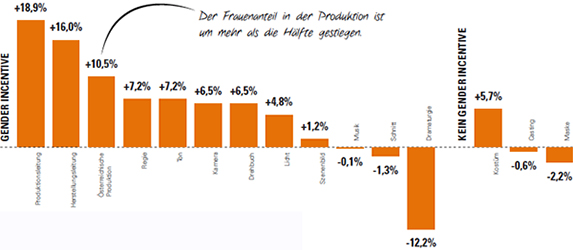

Bei der Veranstaltung stellte der Verband auch die Ergebnisse einer Umfrage vor. Der BFFS hatte Kolleg*innen nach ihren „Erfahrungen mit Nacktheit und simuliertem Sex“ befragt, die Daten wurden am Institut für Medienforschung der Universität Rostock ausgewertet, das auch hinter den Diversitätsstudien der Malisa-Stiftung und den Diversitätsberichten des Regieverbands steht.

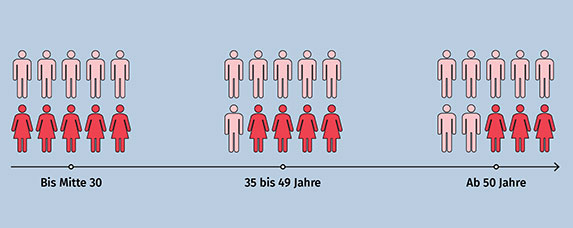

Dem BFFS hatten 417 Schauspieler*innen geantwortet. Neunmal so viele Mitglieder hat der Verband nach eigenen Angaben – so richtig „repräsentativ“ sind die Ergebnisse also nicht. Sie zeichnen gleichwohl ein Bild der Branche („die Ergebnisse sind binär, da nur wenige non-binäre Personen unter den Befragten waren und so kein auswertbares Sample geschaffen werden konnte“, wird eingangs erklärt). „Die Ergebnisse sind ernüchternd, nein, sie sind erschütternd“, schreibt Joachim Huber im „Tagesspiegel“.