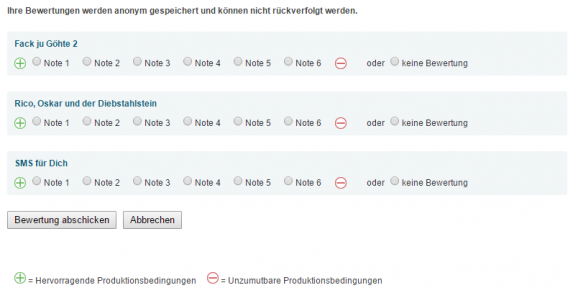

2. Panel: Wir sind die Neuen – Nachwuchs, hochqualifiziert – aber wo sind die Jobs?

„Nicht ohne uns.“ lautete das diesjährige Motto des Symposiums der Deutschen Akademie für Fernsehen, das am Nachmittag des 28. Novembers vor der abendlichen Preisverleihung stattfand. Herzlichen Dank an die Akademie und an Preproducer, dass wir die Aufzeichnung hier auch für alle, die nicht dabei sein konnten, zeigen können.

1. Panel: Weiblich, kreativ, benachteiligt – Frauenquote – nicht nur bei der Regie?

Begrüßung: Michael Brandner

Moderation: Stephan Wagner

Gesprächsteilnehmer (von links nach rechts):

* Isabell Suba, Regisseurin (Männer Zeigen Filme & Frauen ihre Brüste), Mitglied ProQuote Regie

* Julia Klüssendorf, Redakteurin HR/ARD Fernsehen Politik und Gesellschaft (Sterben für Allah? Deutsche Gotteskrieger auf dem Weg nach Syrien)

* Mika Kallwass, Autorin & Dramaturgin (Dr. Psycho, Stromberg, Verband der Drehbuchautoren)

* Mirjam Muschel, Kostümbildnerin (Die Himmelsleiter – Sehnsucht nach Morgen)

* Jill Schwarzer, Szenenbildnerin (Bissige Hunde)

2. Panel: Wir sind die Neuen – Nachwuchs, hochqualifiziert – aber wo sind die Jobs?

Begrüßung: Gerhard Schmidt

Moderation: Torsten Zarges

Gesprächsteilnehmer (von links nach rechts):

* Matthias Murrmann, Geschäftsführer Bild & Tonfabrik, Produzent (Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann)

* Sybille Steinfartz, ZAV Hamburg (Zentrale Arbeitsvermittlung)

* Christian Granderath, Leiter der NDR-Abteilung Film, Familie & Serie

* Prof. Peter Henning, Professor für Drehbuch&Dramaturgie Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

* Andrea Hohnen, Programmleiterin First Steps

* Alex Eslam, Regisseur & Autor (Bissige Hunde)

3. Panel: Akademie 3.0 – Die Zukunft des Fernsehens

Begrüßung: Stephan Ottenbruch

Moderation: Prof. Dr. Thomas Leif

Gesprächsteilnehmer (von links nach rechts):

* Wolfgang Herles, Autor „Die Gefallsüchtigen“, ehem. Leiter ZDF-Redaktion „Aspekte“

* Gerhard Schmidt, Produzent, Vorstand Deutsche Akademie für Fernsehen

* Christian Granderath, Leiter der NDR-Abteilung Film, Familie & Serie

* Dr. Marc-Jan Eumann, Staatssekretär Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, NRW

* Christoph Krachten, Journalist, YouTube-Kanal Clixoom, Geschäftsführer Videodays

Motto: Nicht ohne uns“