Corona: Brancheninfo 78

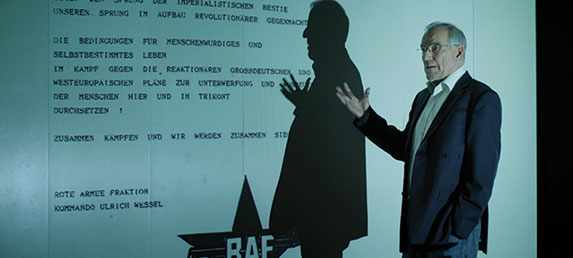

Zwei Dokumentarfilme beschäftigen zurzeit die Feuilletons. Eigentlich das Territorium von ARD und ZDF. Doch die haben damit nichts zu tun. | Foto © Netflix

Zurzeit machen vor allem zwei Dokumentationen von sich reden. Und die stammen nicht von den Öffentlich-Rechtlichen, sondern von Privatsender und Streamingdienst. Anlass auch, zu fragen, was die anders machen im Stammgebiet von ARD und ZDF.

Die gute Nachricht: Schon mehr als 100 Millionen Euro haben Bund und Länder für die Rettung der Kinos in der Corona-Krise bereitgestellt. Die schlechte Nachricht: Diese Hilfen wurden nicht zu Ende gedacht. Das wird zwar seit langem und immer wieder angemerkt, hat aber offenbar bislang wenig gebracht. Jedenfalls machen 33 unabhängige deutsche Filmverleiher mit einem offenen Brief nochmals auf das Problem aufmerksam. Obwohl man für viele Bereiche pragmatische Lösungen gefunden habe, sei es für die Verleiher bislang bei völlig unzureichenden und ineffizienten Maßnahmen geblieben. Das sei ein Fehler, durch den strukturelle Schäden für die gesamte Branche drohten. Der Brief im Wortlaut.

Der vorige Freitag könnte in die deutsche Fernsehgeschichte eingehen, meint die „Taz“. Am 25. September startete nämlich die erste eigene deutsche Netflix-Dokuserie, „Einigkeit und Mord und Freiheit“. In vier Folgen schildert die Gebrüder Beetz Filmproduktion den Mordfall an Treuhand-Chef Detlev Rohwedder 1991, die verschiedenen Theorien über die Hintergründe und zugleich die Wirtschafts-Geschichte der deutschen Wiedervereinigung. Schon vor dem Start gab’s viel Lob in den Feuilletons, doch die „Taz“ interessiert hier nicht der Inhalt, sondern der „Blick hinter die Kulissen der neuen ARD- und ZDF-Konkurrenz“. Kurz: Was der Streamer anders macht.

„Die begreifen sich wirklich als Möglichmacher und stellen sich nicht in den Weg, sondern sagen: Mach deine Version!“ erklärt da Christian Beetz, einer der Autoren und Produzenten der Mini-Serie: Der Deal sei damals ganz schnell gegangen, anders als bei vielen deutschen Dokumentarfilmen war auch die Finanzierung fix durch. Während deutsche Dok-Filmer*innen mühsam Filmförderung, Sendergelder und Kredite einsammeln müssen, zahlt Netflix monatliche Abschläge. „Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen wir dagegen das Geld manchmal erst nach der Ausstrahlung und müssen deshalb viel über Banken zwischenfinanzieren. Das fällt alles weg.“ Auch die tarifvertragliche Bezahlung der Gewerke, gerade im Doku-Bereich in Deutschland ein Zankapfel, sei bei Netflix eingepreist, sagt Beetz.

Der Haken: ARD und ZDF zahlen oft schon für Planung und Entwicklung; Netflix zahlt erst, wenn ein Stoff verbindlich produziert wird – Recherchen und Stoffentwicklung müssen die Filmemacher*innen alleine tragen. Bei der Rohwedder-Doku dauerte das rund ein Jahr. Und ist der Stoff angenommen, liegen alle Rechte für immer bei Netflix. Dazu gehört auch, das Projekt jederzeit wieder fallen zu lassen. Denn zum Erfolg zählt für Netflix nur der Zuspruch der Zuschauer*innen knallhart. „Was im Feuilleton steht, ist eher mal egal“, so Beetz.

Alles Wissenswerte zum Attentat und den Theorien fasst die „Taz“ in einem weiteren Artikel zusammen. „Aus der Tatsache, dass Rohwedder 1991 unzureichend geschützt wurde, resultieren abenteuerliche Behauptungen. Einige der Zeitzeugen schlussfolgern vor der Kamera gar, nicht die RAF, sondern Stasi-Agenten oder gedungene Killer westdeutscher Kapitaleliten wären hier am Werk gewesen. Doch die Doku liefert keinen einzigen Beleg dafür […] Die Netflix-These einer direkten Steuerung oder Übernahme der RAF durch Dienste anderer Staaten (oder gar westdeutscher Kapitalfraktionen) gehört aber nach derzeitigen Kenntnisstand eindeutig ins Reich der Fiktionen.“

Die vielen Fragen kann auch die Doku nicht beantworten, schreibt die „Berliner Zeitung“, dennoch sei sie „überaus sehenswert“: Sie thematisiere „die Spannungen, die sich aus der forcierten Privatisierung der DDR-Wirtschaft ergaben.“ Und, wird in einem weiteren Artikel erwähnt, „ist nicht dann am spannendsten, wenn sie wilde Spekulationen zum Attentat auf den Treuhand-Chef anstellt, sondern wenn sie die wandelnde Stimmung im Osten reflektiert.“

Und so lenkt auch die Kolumnistin der „Taz“ den Blick vom True Crime auf die Statist*innen im Hintergrund: Es gehe in der Serie „auch um Frauen, die während der Wende ihre Jobs verloren. Wer sich heute über Jammer-Ossis wundert, sollte sich besser mal fragen, welche Sorte von Gefühlen damals, als der Sozialismus ausgeschwitzt werden sollte, einfach runtergewürgt wurden.“

„Rammstein-Keyboarder Flake sagt, dass die Wende den Ostdeutschen ein Land aufgedrückt hat, das sie nicht waren und gar nicht sein wollten. Nach dieser Netflix-Doku ist man als Zuschauer klüger. Denn der Fall ,Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit’ ist weit mehr als ein komplexer Kriminalfall. Es ist ein mitreißendes Lehrstück, warum vieles in unserer Republik näher am Bimbes ist, als an der Einigkeit“, finden die „Ruhrbarone“.

„Die ARD gibt selbst fürs Wetter mehr aus als für Dokumentarfilme“, sagen Hannes Karnick und Thomas Frickel von der AG Dok und rechnen nach Minutenpreisen. „Bei den Projekten, die mit dem Fernsehen produziert werden, bringen die Sender meist nur sehr wenig Geld ein. Der Rest wird auf anderen Wegen finanziert, sei es über Filmförderungen oder anderen Quellen“, erklärt Karnick. „Ganz viele Kollegen haben Arbeitsstipendien in Anspruch nehmen müssen. Sie haben keine Einnahmen mehr, und die Ausgaben laufen natürlich weiter. Das ist materiell ganz schwierig und ich kenne niemanden, dem es finanziell gut geht. Die Lage in der Branche ist schwierig.“

Im Interview mit DWDL kritisieren sie vor allem den Hessischen Rundfunk: Für Dokumentarfilmer sei Hessen schon immer ein Standortnachteil gewesen. Gemessen an anderen ARD-Sendern, müsste der HR rund 40 Millionen Euro in den Produktionsmarkt stecken – zurzeit steckt er nicht mal ein Zehntel davon, sagt Karnick. Außerdem fehle noch immer ein Ausfallfonds für TV-Produktionen. „Auch wenn daran gearbeitet wird, gilt der wohl nicht für Filme, die im Ausland entstehen. Das wird auch viele Dokumentarfilmer betreffen.“

Und Frickel erklärt: „Der Trend geht hin zu formatiertem Fernsehen. Also Dinge, die nach einem bestimmten Schema produziert werden. Bei einigen Sendern denken sich Redakteure etwas am Schreibtisch aus und die Filmemacher sollen dann nur noch die Belegbilder dazu beschaffen. Das ist eine Extremform und es gibt sicher noch viele Schattierungen dazwischen. Aber dokumentarisches Arbeiten funktioniert anders. Man geht in Situationen rein und schaut dann, wie sich das entwickelt. Diese Neugier auf das Fremde, das Neue, Unbekannte, Unverstandene, die Bereitschaft, einfach nur zuzusehen und zuzuhören, das ergebnisoffene Herangehen und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen, ist gerade heute, wo es immer mehr Lagerbildung gibt, wichtig für den gesellschaftlichen Diskurs. Dokumentarfilmer können damit auch die politische Debatte vorantreiben.“

Was Dokumentarfilme vermögen, zeigten dieser Tage nicht die Öffentlich-Rechtlichen, sondern Pro Sieben. Die Doku „Rechts. Deutsch. Radikal“ beschäftigt die Feuilletons, und die AfD hat einen Sprecher weniger: Christian Lüth leitete bis zum April die Pressestelle der AfD-Bundestagsfraktion, wurde dann freigestellt, nachdem er sich selbst als „Faschist“ geoutet hatte. In der Doku sprach er davon, Migranten zu „erschießen“ oder zu „vergasen“. Das wurde auch der Partei zu viel. Im September wurde er fristlos entlassen. Sein Austritt soll sogar schon im August erfolgt sein.

Aber nicht nur deshalb habe der Reporter Thilo Mischke Großes geleistet, meint die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: Die Fragen, die er aufwirft „werden nicht zum ersten Mal gestellt, Mischke legt sie seinen Zuschauern allerdings auf denkbar direkte, unprätentiöse und direkte Art vor. Wir sehen, wie er anderthalb Jahre durch den Kosmos der Rechtsextremen in diesem Land streift, mit ihnen ins Gespräch kommt, sie konfrontiert und an den Punkt führt, an dem sie um ihre amoralische und menschenverachtende Ideologie herumdrucksen, etwa wie der siebzehn, inzwischen achtzehn Jahre alte Sanny Kujath, der als Hoffnungsträger der extremen Rechten gilt. Da kapiert jeder, worum es hier geht.

Angst hatte der Regisseur Thilo Mischke nicht, berichtet er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Unterhaltungssender sei wie ein Schutzschild für ihn gewesen. Und es „mag vielleicht“ auch an seinen Erfahrungen als Auslandsreporter liegen: „Die Unruhe, die ich in Syrien, in Nordkorea, Somalia oder Mali gespürt habe und meist im Land lassen kann, sobald ich wieder ins Flugzeug steige, blieb. Es gab viele schlaflose Nächte und Überlegungen zu den Konsequenzen unseres Films.“

Seine Erfahrungen brachten ihn aber auch zu einem anderen Ansatz, berichtet Mischke. So „musste auch ich lernen, dass die Maxime ,Man redet nicht mit Nazis’ sowohl unjournalistisch als auch undemokratisch ist. Ich kann in der Vergangenheit nicht mit IS-Kämpfern gesprochen haben, aber in der Gegenwart Rechtsextreme auslassen, weil ich ihre Ideologie besonders verachtenswert finde. Ich habe und musste das überwinden. Meine Methode war, vor jedem Gespräch meine Einstellung klar und deutlich zu formulieren. Das hat mir, aber auch meinen Gesprächspartnern geholfen. Sie wussten, ich will sie nicht von der Unrichtigkeit ihrer Gedanken überzeugen, und sie werden es auch nicht bei mir versuchen.“

Wie die Öffentlich-Rechtlichen ihren Programmauftrag verraten, kritisiert Wolfgang Herles, selbst ehemaliger ZDF-Mitarbeiter, im „Tagesspiegel“: „Ein gefallsüchtiges Fernsehprogramm wird monoton. Mutlos und glatt biedert es sich an und erstarrt aus Angst vor Überforderung der Zuschauer. Es bringt immer dasselbe und von dem zu viel. Krimis, Krimis, Krimis und Fußball, Fußball, Fußball. Gebühren sind aber nicht dazu da, die Ablösesumme Mats Hummels’ zu erwirtschaften. Die Quotenjunkies in den Sendern haben ihren Auftrag nicht verstanden. Gebührenfernsehen soll dem Diskurs der Gesellschaft dienen, nicht die private Konkurrenz abhängen.“

„Dafür, dass etwa das Kulturmagazin ,Aspekte‘ nicht zu verlässlichen Zeiten läuft, ausfällt, es in die Nacht verschoben und davor Mist gesendet wird, kann die Redaktion nichts. Aber es heißt dann, Kultur funktioniert eben nicht. Ein Kulturmagazin muss anspruchsvoll sein, dazu benötigt es wache Zuschauer. Also kann die Verschiebung in die Nacht nicht ,funktionieren‘.“

Eine Serienoffensive hat der NDR angekündigt. Acht neue Produktionen sollen bis zum ersten Quartal 2021 starten. Zum Auftakt der ersten schaut sich die „Taz“ die Senderpläne etwas näher an: „Es gibt in ,Da is’ ja nix’ ein paar anarchische Momente, etwa lustige Western-Anspielungen, ansonsten bleibt alles im konventionell-komödiantischen Rahmen. Vielleicht wäre es aber auch vermessen, etwas anderes zu erwarten, nur weil die Schlagworte ,Serie‘ und ,online first‘ im Raum stehen. Die aktuelle Serienoffensive sei eine Reaktion darauf, dass man mittlerweile auch bei den 50- bis 60-Jährigen ,eine stärkere Nutzung von Mediatheken und Streamingdiensten‘ verzeichne, sagt NDR-Fictionchef Christian Granderath der ,Taz’. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender ins Serielle und Nicht-Lineare investiert, geht es inzwischen also nicht mehr unbedingt um die Gewinnung neuer Zielgruppen, sondern auch darum, jene zu halten, die einem ohnehin gewogen sind.“

Dreharbeiten verzögern sich, Filmpremieren werden verschoben, Kinofans kehren nur zögerlich in die Theater zurück. Wo steht die Medienbranche auf dem Weg ins neue Normal? Auf der „Media Convention Berlin“ sprachen Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg, und Christian Beetz von der Gebrueder Beetz Filmproduktion über die Branche im Griff der Pandemie und neue Perspektiven, hier im Video.

Wie geht der „Tatort“ mit Corona um? Für den „Tagesspiegel“ berichtet ein Cellist von seinen ersten Erfahrungen bei einem Filmdreh: „Das Hygienekonzept des SWR ist eine besondere Herausforderung. Die Teams Requisite, Beleuchtung und Kamera können in geschlossenen Räumen nicht parallel arbeiten, um ein Set drehfertig zu machen, sondern nur abwechselnd. Nach einer Stunde muss für zehn Minuten gelüftet werden. Das braucht alles Zeit. Deshalb wurde die Zahl der Drehtage von 24 auf 26 erhöht. Wenn in sogenannten roten Szenen der Mindestabstand von 1,5 Meter unterschritten wird, müssen zuvor das Schauspielteam und die Regisseurin auf das Virus getestet werden.“

„Es gibt rund 26.000 Schauspieler*innen in Deutschland. Nicht mal jede*r Zehnte kann von dem Beruf leben. Trotzdem werden es von Jahr zu Jahr mehr.“ Mit abschreckenden Zahlen steigt „Menschen machen Medien“ in eine Buchbesprechung ein: Mit „Überleben im Darsteller-Dschungel“ gibt Mathias Kopetzki, selbst seit 20 Jahren Schauspieler, seinen freischaffenden Kolleg*innen nützliche Tipps und „einige Dutzend Interviews, die er mit Vertreter*innen aller möglichen Filmsparten geführt hat.“.

Zwei Tipps gibt in der Buchbesprechung auch der Schauspieler Oliver Wnuk („Stromberg“). Der rät, unbedingt noch nach anderen künstlerischen Talenten zu schürfen: „Können sie schreiben, malen oder Musik machen? Das ist zwar im Zweifelsfall ebenfalls alles brotlos, wie mein Vater zu sagen pflegte, aber man kann ja auch von mehreren kleinen Brötchen satt werden.“ Und Berufsanfänger „sollten von Anfang an sparen. Daran denkt man mit Anfang oder Mitte zwanzig noch nicht, aber es ist ganz wichtig, sich einen finanziellen Schutz zu schaffen.“ In der Praxis heiße das: „Ausrechnen, was man mindestens im Monat braucht, und diese Summe mal zwölf nehmen. Diesen Betrag sollte man immer verfügbar haben, aber nur im absoluten Notfall nutzen. Wenn man sich den angespart hat, lebt es sich wesentlich freier.“

Der Filmregisseur Andreas Dresen ist mit dem „Theodor-Heuss-Preis“ ausgezeichnet worden. Der Preis zeichne „Menschen aus, die das demokratische Gemeinwesen verteidigen in jenem integrativen Geist, mit dem der Verfassungsvater und erste Bundespräsident Theodor Heuss Westdeutschland geprägt hat“, erklärt die „Stuttgarter Zeitung“. Der 57-Jährige erhält die Auszeichnung für seine „ehrlichen und kraftvollen Geschichten aus Ostdeutschland für ein gesamtdeutsches Publikum“.

Dresen liebe „Gestalten mit all ihren Widersprüchen, ,keine einfachen Antworten’ eben. Sie sind der Stoff, aus dem seine Filme sind“, schreibt die Stiftung auf ihrer Website. „,Ein politischer Filmregisseur‘, so könnte man Andreas Dresen nennen, aber vielleicht würde er sich dieses Etikett – wie es sich für Künstler gehört – verbitten. Er macht Filme, arbeitet mit den Mitteln der Kunst.“ Doch „für rasche Vereinnahmungen ist dieser Regisseur nicht gemacht.“ Als Beispiel führt sie die beiden Dokumentarfilme an, mit denen Dresen den CDU-Politiker Henryk Wichmann in Brandenburg begleitet hatte und zitiert ihn aus einem Interview mit der Deutschen Welle: Sein Bild von Politikern sei „mit Respekt erfüllt“ worden, weil diese sich in einem Wirrwarr von Interessen und Gesetzblättern durchzusetzen versuchten – für die Bürger etwas auszurichten versuchten: „Für mich das Desillusionierende, muss ich ehrlich sagen, war fast eher die Begegnung mit dem Bürger, wo fast nur noch Forderungen gestellt werden, wo es fast nur noch um Partikularinteressen geht. Man geht aufeinander los, man ist nicht bereit, etwas Eigenes einzubringen in die Politik.“

Was in den Texten nicht erwähnt wird: Noch immer haben nur wenige Regisseur*innen mit Ost-Sozialisation die Gelegenheit, ihre Geschichten für ein gesamtdeutsches Publikum zu erzählen. Laut einer „Untersuchung der Programmdiversität der Internationalen Filmfestspiele Berlin von 1980 bis 2016“ war Dresen der einzige von ihnen, der nach 1990 überhaupt in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen wurde.

Christiane Paul ist promovierte Medizinerin sowie Schauspielerin. Im Gespräch erzählt sie vom Reiz böser Frauen, vom Schönheitsideal der DDR und von ihrer Trump-artigen Rolle in der Serie „Parlament“ – erklärt die „Berliner Zeitung“ vor ihrem kurzweiligen Interview: „Vielleicht sollten wir in Deutschland unser Frauenbild durchdenken, den Frauen mehr zutrauen. Sie können Machtpositionen haben und sie können diese Macht auch einsetzen. Ich glaube, man hat hier oft Angst, dass diese Frauen dann nicht mehr sympathisch sind. Diese Angst teile ich nicht. Mir ist es nicht so wichtig, ob mich jemand als Ingeborg in ,Parlament‘ sympathisch findet. Sie ist doch einfach eine spannende Figur. Ein kluger Bond-Bösewicht als Frau, das wär es doch.“

Im Prinzip hat sie Recht, bloß die kluge Bond-Bösewichtin, die gab’s schon vor 20 Jahren.

Warum der Konzertbetrieb am Rhein besser anläuft als in der Hauptstadt, wollte der „Tagesspiegel“ wissen. Seine Antwort: In Berlin gelten für Kulturveranstaltungen besonders rigide Hygieneregeln, zum Beispiel seien in der Philharmonie nur 600 Gäste erlaubt. Auch in Nordrhein-Westfalen sei man vorsichtig, doch die Regeln für Theater und Konzertsäle seien deutlich moderater: „die Obergrenze liegt hier bei immerhin 1000 Gästen, wird aber von den Veranstaltern jeweils den örtlichen Situationen angepasst und pragmatisch variiert.“ Soviel Spielraum zahle sich langsam aus: Quer durchs Land zeigen sich die Intendanten zuversichtlich. Nicht nur Hein Mulders von der Essener Philharmonie merkt, „dass die Nachfrage beim Publikum deutlich ansteigt. Mit zwei ausverkauften Sinfoniekonzerten zum Saisonstart hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Insofern bin ich vorsichtig optimistisch, dass die Vorbehalte, die bei vielen sicher vorhanden sind, nach und nach schwinden.“

Eine halbe Million Euro stellt das Land Rheinland-Pfalz für Programmkinos zur Verfügung. Die neue Förderlinie wurde schon kurz nach Beginn der Corona-Krise verkündet, damit „wollen wir die Kinos unterstützen, corona-bedingte Investitionen vorzunehmen, ihre technische Ausstattung zu modernisieren und die Formate weiterzuentwickeln,“ so Kulturminister Konrad Wolf.

Die ersten acht Kinos haben nun Unterstützung erhalten – mit Beträgen zwischen 4.093 und 31.630 Euro, meldet „Blickpunkt Film“.

„Was die Programmkinos der Pfalz vom Hilfspaket des Landes erhoffen“ hatte „Die Rheinpfalz“ schon im Mai gefragt. „Wir haben eine kaputte Heizung, die ist 65 Jahre alt“, antwortet ein Betreiber. In der ersten Förderrunde war er nicht dabei.

Zwei Millionen Euro will Schleswig-Holstein für die Kinos bereitstellen.„Fraktionsübergreifend wurde in Schleswig-Holstein ein vierter Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht“, berichtet „Blickpunkt Film“. Das Geld sei als Kofinanzierung des angekündigten Unterstützungsprogramms des Bundes geplant. Details seien noch nicht bekannt.

Der „Hessische Film- und Kinopreis“ wird in diesem Jahr kleiner gefeiert. Anstelle der großen Gala in der „Alten Oper“ findet die Preisverleihung am 21. Oktober in der Frankfurter „Naxoshalle“ statt und wird online übertragen. Die eingesparten Kosten sollen als einmalige Unterstützung an „Kreative, die hinter der Kamera meist im Verborgenen arbeiten“, vergeben werden, teilte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn mit.

Tief in der jungen deutschen Filmgeschichte tobt das „Enfant terrible“: Rainer Werner Fassbinder hätte gefallen, wie Oskar Roehler sein Leben auf die Leinwand bringt, meint die „Frankfurter Rundschau“: Roehler habe nicht einfach ein Biopic gedreht, sondern eine Hommage an den Menschen und seine Methoden, seinen Stil zu leben und zu filmen, die nichts verklärt: „Filmbiografien werden gern über Künstlergenies gedreht, und oft wird dabei das Außergewöhnliche auf das Allzumenschliche heruntergebrochen. Roehler und sein Drehbuchautor Klaus Richter interessieren sich glücklicherweise recht wenig für dieses Allzumenschliche. Dafür nehmen sie das Exzentrische so ernst, dass wir es am Ende beinahe als eine andere Normalität begreifen.“

Auch die „Berliner Zeitung“ findet’s gut: „Inmitten dieser ausgestellten, charmanten Künstlichkeit, die auch dem kleinen Budget des Films geschuldet ist, entsteht das Labor eines Künstlers, den Roehler vor allem als unendlich Sehnsüchtigen zeichnet. Darüber hinaus entstehen an den Rändern Umrisse eines Schaffens, das Brasch so umschrieben hat: ,Fassbinder machte wirklich den Versuch, aus der Bundesrepublik, das heißt aus einem Stein, Orangensaft zu pressen.‘“

„Bestürzende Erkenntnisse“ zieht die Berlinale aus einer Studie zu ihrem Gründungsdirektor Alfred Bauer. Nach einem Artikel in der „Zeit“ [Bezahlschranke] Ende Januar hatte die Geschäftsführung des Festivals das Institut für Zeitgeschichte beauftragt, Alfred Bauers Position in der NS-Filmbürokratie näher zu untersuchen. Nun liegen die Ergebnisse vor: Bauer müsse sich „der bedeutenden Rolle der Reichsfilmintendanz im Propaganda-Apparat der NS-Herrschaft“ bewusst gewesen sein. Zudem habe er sich schon früh (ab 1933) verschiedenen nationalsozialistischen Organisationen angeschlossen und wurde 1937 Mitglied der NSDAP. Jedoch habe er im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens nach dem Krieg diese Rolle durch „bewusste Falschaussagen, Halbwahrheiten und Behauptungen“ zu verschleiern versucht und sich als Gegner des NS-Regimes zu konstruieren dargestellt.

„Die Studie weist zudem darauf hin, dass es noch zahlreiche Forschungslücken bei der historischen Betrachtung der Nachkriegs-Filmbranche gibt“, sagt Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.

Corona hat Disney tief in die roten Zahlen gebracht, berichtet die „Taz“: In den drei Monaten bis Ende Juni fiel ein Verlust von 4,7 Milliarden US-Dollar an. Das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten litt besonders heftig – der Umsatz fiel hier um 85 Prozent. Der Entertainment-Konzern entlässt in der Sparte massenhaft Angestellte: 28.000 Mitarbeiter*innen werde gekündigt: „In einem Memo an die Belegschaft bezeichnete Spartenchef Josh D’Amaro die Entscheidung als ,herzzerreißend’, sie sei aber angesichts der schwierigen Umstände aufgrund der Covid-Krise ohne Alternative.

Der Schritt sei notwendig, unter anderem weil Corona-Auflagen in Kalifornien eine Wiedereröffnung des dortigen Disneylands weiterhin nicht zuließen, so D’Amaro. Bereits seit April seien viele Angestellte beurlaubt, die weiter Beiträge zur Krankenversicherung erhielten. Angesichts der ungewissen Geschäftsaussichten müsse die Mitarbeiterzahl jetzt dauerhaft gesenkt werden. Bei etwa 67 Prozent der Betroffenen handele es sich um Teilzeitkräfte. Disney kläre derzeit die Konditionen mit Beschäftigten und Gewerkschaften.“

Der Haushund ist ein Dino, der Staubsauger ein Mini-Mammut: Am 30. September 1960 flimmerten die Abenteuer der „Familie Feuerstein“ erstmals über die Bildschirme – die erste Zeichentrickserie, die vom Sender ABC zur Primetime am Freitagabend um 19.30 Uhr gezeigt wurde. In dem nicht besonders originellen Plot präsentiert sich das Familienbild der amerikanischen Mittelklasse der späten 1950er Jahre, inklusive der teilweise biederen und spießigen Klischees jener Zeit“, schreibt die „Berliner Zeitung“. „Was die Serie trotzdem sehenswert macht, sind die Dialoge mit der gelungenen Mischung aus Satire, Slapstick, kleinen Anzüglichkeiten und Wortspielen. Darauf wurde auch in der deutschen Synchronisation Wert gelegt.“ Die Parodie des modernen Familienlebens der US-Mittelschicht stammte von William Hanna und Joseph Barbera. Die hatten schon „Tom und Jerry“ geschaffen, mit der Familie Feuerstein“ starteten sie ihr eigenes Studio „Hanna-Barbera“, in dem auch Fernsehzeichentrickserien wie „Yogi Bär“, „Die Jetsons“ und „Scooby-Doo“ entstanden.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!