Tarifvertrag 2018: Ein erster Eindruck

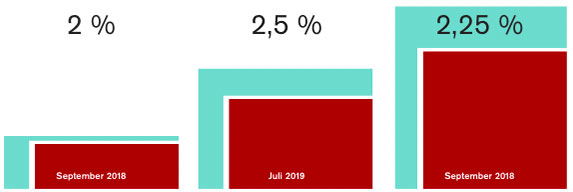

Die Löhne steigen!?Um 6,9 Prozent, in drei Jahresschritten, vor Abgaben und Steuern. Klingt trotzdem noch gut. Bis man die durchschnittliche Netto-Inflationsrate von 1,7 Prozent in Rot über den Brutto-Zuwachs legt. | Grafik © cinearte

Deutschlands Film- und Fernsehproduzenten klangen auch schon mal begeisterter. Als „Kompromisspaket“ bezeichnet die Produzentenallianz den neuen Tarifvertrag für auf Produktionsdauer beschäftigte Film- und Fernsehschaffende, den sie am 29. Mai mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und den Berufsverbänden für Filmton (BVFT), Montage (BFS) und Schauspiel (BFFS) ausgehandelt hat: „Die Arbeitgeberseite musste bei der Höchst-Arbeitszeit deutliche Zugeständnisse machen“, räumte die Produzentenallianz in einer ersten Pressemitteilung nach der Einigung ein. Dafür habe sie „aber im Gegenzug viel weitergehende, überzogene Tarifforderungen der Arbeitnehmerseite abwehren und eine ungewöhnlich lange Laufzeit der Tarifverträge erreichen“ können.

Das Verhandlungsergebnis ist noch nicht endgültig, sondern muss auf beiden Seiten noch intern bis Ende Juni beraten werden. Insofern ist die Vereinbarung auch nicht öffentlich, sondern nur in den Auszügen bekannt, die beide Seiten in eigenen Presseerklärungen als wichtig herausgestellt haben. Auch dieser Artikel ist davon betroffen.

Was diese „überzogenen Tarifforderungen der Arbeitnehmerseite“ gewesen sein sollen, schreibt die Produzentenallianz nicht. Die Arbeitnehmerseite, also Verdi, hatte vor der letzten Verhandlungsrunde zwei „Kernforderungen“ herausgestellt: Die Tageshöchstarbeitszeit solle auf 12 Stunden begrenzt werden, die Gagen um sechs Prozent beziehungsweise die Wochengagen um mindestens 50 Euro steigen.

Auf den ersten Blick hat die Gewerkschaft ihre Zielvorgaben durchgesetzt: Die Gagen steigen „Im Durchschnitt“ um 7,6 Prozent, meldete Verdi diese Woche als Tarifergebnis, für Serien, Kino- und Fernsehfilme gilt soll fortan mit Ablauf der zwölften Stunde Drehschluss sein. Ausnahmen gelten lediglich für Daily-Produktionen (da aber auch nur an einem Tag pro Woche) und Sondersituationen wie höhere Gewalt, nicht planbare Zwischenfälle, Massendreh und eingeschränkte Motivverfügbarkeit.

Das sind die selben Ausnahmen, die auch in den früheren Tarifverträgen standen [PDF] – nur galten sie da ab der 13. Stunde. Sie klingen akzeptabel, bedenkt man, wie lange Gewerkschaft und Verbände vergeblich um eine Eingrenzung der Tageshöchstarbeitszeit auf zwölf Stunden gerungen hatten. Schon 2009 war sie damit gescheitert und hatte lediglich nach der 13. Stunde einen Schlußstrich ziehen können; vor zwei Jahren, in der letzten Tarifrunde wurde eine Quote eingeführt, die auch schon als „Erfolg“ für die Arbeitnehmerseite anzusehen war: Da durfte zum Beispiel bei Kinofilm-Produktionen nur an höchstens 60 Prozent der Drehtage die Arbeitszeit auf 13 Stunden verlängert werden.

Dies ist einer dieser Sätze aus der deutschen Filmwelt, den man zweimal lesen sollte: Da durfte zum Beispiel bei Kinofilm-Produktionen nur an höchstens 60 Prozent der Drehtage die Arbeitszeit auf 13 Stunden verlängert werden.

„Existenziell“ nannte die Produzentenseite in den vergangenen Jahren solcherart „flexible Arbeitszeiten“, weil nur so der deutsche Film gegenüber „den USA oder vielen europäischen Ländern“ wettbewerbsfähig bleibe mit seinen „im internationalen Vergleich hohen Produktionskosten“. So argumentierte die Produzentenallianz sinngemäß auch bei den Tarifabschlüssen 2009, 2011, 2014 und 2016.

Zwar sind Produktionskosten nicht gleich Personalkosten, doch das Bild vom Hochlohnland Deutschland ist ein Gemeinplatz, der selten hinterfragt wird. Also warum sollte man’s nicht benutzen??Obwohl die jüngsten Studien zur sozialen Lage der Filmschaffenden [PDF] ein anderes Bild zeichnen, obwohl Filmemacher aus den USA ihre deutschen Kollegen als „White Mexicans“ bemitleiden, obwohl das Statistische Bundesamt Deutschland bei den Arbeitskosten in der EU im vorigen Jahr erst auf Platz 6 sah – gleich hinter der Filmnation Frankreich.

Einen internationalen Branchenvergleich hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Januar 2017 in der Studie „Wirtschaftliche Bedeutung der Filmindustrie in Deutschland“ [PDF] anstellen lassen. Beim gesamten Produktionsbudget der „EU-Top-5-Märkte“ lag Deutschland in den Jahren 2010 bis 2014 hinter Großbritannien und Frankreich an dritter Stelle, beim durchschnittlichen Budget pro Film an zweiter – erst 2014 rutschte Deutschland da an erste Stelle.

Welchen Anteil die Löhne und Gagen an diesen Budgets ausmachen, wurde nicht dargestellt. Sie waren auch kein Thema in der Studie „Volkswirtschaftliche Effekte der Kinofilmproduktion in Deutschland“ [PDF], welche die Unternehmensberatung Roland Berger 2014 „mit Unterstützung“ von 26 Produktionsfirmen und Branchenorganisationen veröffentlicht hatte, darunter auch die Produzentenallianz. „Mit der Beschäftigtenzahl in der deutschen Kinofilmproduktion verhält es sich ähnlich wie mit dem Umsatz: Zuverlässige und exakte statistische Zahlen sind nicht verfügbar“, stellte die Studie fest und arbeitete darum mit Hochrechnungen und Schätzungen.

Lediglich an einer Stelle werden „die vergleichsweise hohen Lohnkosten in Deutschland“ erwähnt, dies aber nicht ausgeführt. Konkreter heißt es hingegen in einer Fußnote zu internationalen Koproduktionen: „Zwar fällt nur ein Teil der Produktionskosten einer Koproduktion in Deutschland an, aber auch diese Summe ist üblicherweise größer als bei rein deutschen Produktionen.“ So sieht die Studie das Problem deutscher Kinoproduktionen auch nicht etwa bei den Lohnkosten, sondern ausschließlich bei der Filmförderung, die noch viel größer ausgestattet sein sollte.

Noch märchenhafter wird die Formel vom Hochlohnfilmland an einem Beispiel aus der Praxis: Ein aufwendiger Historienfilm, mit einem Budget von 19-Millionen-Euro vor einigen Jahren in Deutschland und Frankreich gedreht. 8,71 Euro erhielten die französischen Komparsen pro Stunde. Für die Statisten im Hochlohnland Deutschland wurden lediglich 52 Euro Tagesgage bezahlt.

Oder man nehme doch gleich die Gagentabelle: Ein Erster Kameraassistent steht in Deutschland bei (alle Wochengagen ohne Cent) 1.360 Euro pro Woche, in Frankreich bei 1.278 Euro. Doch der französische Kollege hat da eine Arbeitszeit von 39 Stunden – den deutschen Wochengagen rechnen mit einer 50-Stunden-Woche. Macht einen Stundenlohn von 32,77 Euro für den Franzosen; der Deutsche kommt auf 27,20 Euro. Aber ist das Hochlohn?

Eine Regieassistenz in Frankreich (und dort übrigens höher gewertschätzt und im Vorspann geführt) verdient 1.563 Euro die Woche oder 36,35 Euro pro Stunde. In Deutschland 1.371 Euro die Woche oder 27,42 Euro pro Stunde. Selbst wenn eine deutsche Regieassistenz nur so lange arbeiten würde wie die Kollegen im Nachbarland, wäre ihr Stundenlohn mit 34,28 Euro immer noch niedriger.

Übrigens: 38 Stunden sind in der Metallindustrie, Heimat der weltweiten Exportschlager Automobil- und Maschinenbau, als tarifliche Wochenarbeitszeit in den Neuen Bundesländern vereinbart, in den Alten gar nur 35 Stunden [PDF].

Doch nun soll auch beim Film nicht nur weniger gearbeitet, sondern auch mehr verdient werden. Um satte 7,6 Prozent steigen die Gagenwerte im Durchschnitt, meldet Verdi als Verhandlungserfolg. Dafür nutzt die Gewerkschaft ihr ganzes Rechengeschick und wirft nicht nur Äpfel und Birnen in einen Topf: Die (bislang extrem niedrigen) Einstiegsgagen für Schauspieler steigen um insgesamt 9,6 Prozent, alle anderen um 6,9 Prozent – allerdings in drei jährlichen Stufen: Erst im April 2020 wird diese Steigerung tatsächlich erreicht sein. Weil aber neben dem prozentualen Zuwachs außerdem ein Minimum von 30 Euro auf die Wochengagen vereinbart wurde, lasse sich dieses Volumen nicht exakt bewerten, sagt Verdi, wagt aber auch mit den unexakten Zahlen eine Hochrechnung: „Berücksichtigte man, dass es mehr Filmschaffende gibt, die von der Mindesterhöhung von 30 Euro profitieren, dann kann sogar noch eine höhere Volumenauswirkung unterstellt werden.“

Dabei klingen doch die exakten 6,9 Prozent nicht so schlecht. Für den Öffentlichen Dienst hatte Verdi im April 6,8 Prozent Lohnsteigerung über die nächsten drei Jahre aushandeln können. Viel davon wird freilich nicht in den Taschen bleiben: 1,7 Prozent betrug die Inflationsrate im Durchschnitt der letzten 25 Jahre. Die Preise werden also um 5,2 Prozent gestiegen sein, wenn die Filmschaffenden endlich ihre 6,9 Prozent mehr Lohn erreicht haben. Der Haken daran: Der Mehrverdienst ist brutto, vor Steuern und Sozialabgaben.

Zum Vergleich und zur Erinnerung: Im März hatte die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen abgebrochen, weil es bei den „Kernforderungen“ keine Annäherung gegeben hätte. Neben der Begrenzung der Tageshöchstarbeitszeit auf 12 Stunden hatte Verdi eine Erhöhung der Gagen um 6,0 Prozent beziehungsweise der Wochengagen um mindestens 50 Euro gefordert. Die Arbeitgeber wollten lediglich 6,0 Prozent zugeben, gestreckt in drei Stufen und mit einer Laufzeit von 30 Monaten. „Das ist für uns nicht einigungsfähig. Die Arbeitgeber müssen sich deutlich auf uns zu bewegen“, hatte Verdi-Verhandlungsführer Matthias von Fintel gefordert. Nun sind es sogar 6,9 Prozent, aber nur 30 Euro als Untergrenze.

Wenigstens bei der Arbeitszeit haben sich die Produzenten bewegt. Doch Ausnahmen sind immer noch möglich, und es sind die selben, die in den früheren Tarifverträgen nach der 13. Stunde galten. Es sei zu „befürchten, dass die Begrenzung der Arbeitszeit auf 12 Stunden nur auf dem Papier steht“, meint Steffen Schmidt-Hug, der mit seiner Künstler-Kanzlei auch die Arbeitsgemeinschaft „Verbände pro Tarif“ berät. Diese begleitet die Verhandlungsführung von Verdi mehr oder weniger wohlwollend und kritisch.

Schmidt-Hug verweist auf die „im internationalen Vergleich überlangen Arbeitszeiten in Deutschland.“ Daran werde sich auch nichts ändern, solange nicht die Zuschläge für Überstunden steigen würden. Ohne eine „deutliche Erhöhung“ bewirke auch die neue Regelung nichts. Die extreme Zunahme der Arbeitszeit würde inzwischen zu unerträglichen gesundheitlichen Belastungen und Unfallrisiken führen. Auch eine Vereinbarung des Filmschaffens mit dem Privatleben sei kaum noch möglich.

Derweil meldet Verdi weitere Fortschritte. Neben dem Mantel- und Gagentarifvertrag für auf Produktionsdauer beschäftigte Film- und Fernsehschaffende wurden auch der Tarifvertrag für Schauspielerinnen und Schauspieler und der für Kleindarsteller verhandelt. Zehn Berufe und Tätigkeiten wurden neu in die Gagentabelle aufgenommen: 2. Regie-Assistenz, Set-AL-Assistenz, Oberbeleuchter, Lichttechniker, Lichtassistenz (mit Produktionserfahrung), 1. Kamerabühne, Kamerabühnen-Assistenz, Requisiten-Assistenz, 2. Ton-Assistenz und Sounddesign („soweit beim Produzenten angestellt“).

Für Hochschul-Abschlussfilme konnten die Produzenten eine eigene, nach unten abweichende Tarifregelungen erreichen. Damit „wollen wir den unhaltbar prekären Bedingungen bei Erstlingsfilmen zu Leibe rücken und uns vor Ende der drei Jahre anschauen, ob die Regelung zu Verbesserungen geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, endet dieser Tarifvertrag ersatzlos“, erläuterte von Fintel.

Besonders die Schauspieler dürfen sich freuen. Bislang zählte die „Herrichtungszeit“ in Maske und Kostüm „bis zu einer Stunde nicht zur regelmäßigen Arbeitszeit.“ Der Passus wurde ersatzlos gestrichen.

Zudem wurde die sogenannte „Limburger Lösung 2“ [PDF] in den Tarifvertrag aufgenommen: Beiträge für die Altersversorgung der Filmschaffenden in der Pensionskasse Rundfunk sind künftig nicht nur für Auftragsproduktionen von ARD und ZDF fällig, sondern auch für Koproduktionen, an denen diese Sender beteiligt sind.

Das sind gewiss wichtige Einigungen, angesichts der Diskussionen um den Tarifvertrag aber eher Nebenschauplätze. Das zeigt sich, wenn man darauf achtet, was beide Seiten in ihren Erklärungen nicht erklären. Da ist weder von den Shuttle- und Bereitschaftszeiten die Rede, noch von etwaigen Anpassungen der Zuschläge für Mehrarbeit. 60 Prozent mehr mussten die Produzenten bislang als Zuschlag für die 13. Stunde bezahlen. Anscheinend bleibt es dabei.

Doch auch die vermeintlich guten Neuerungen halten einem zweiten genaueren Blick nicht stand. Noch während der Tarifverhandlungen meldete sich im März die Assistant Director Union (ADU). Die Interessensvertretung von AD und Regieassistenten wurde erst im vorigen Dezember gegründet und ist Teil der Initiative „Verbände Pro Tarif“. „Grundsätzlich begrüßen wir die Überlegungen, die 2. Regieassistenz in den Gagenspiegel aufzunehmen. Dieser Schritt ist aus unserer Sicht längst überfällig“, schreibt die ADU [PDF].

Unverständlich sei aber, dass diese Position mit der gleichen Gage wie der für Produktionsfahrer eingeführt werden soll, „die nebenbei bemerkt die geringste Gage ist, die im Gagenspiegel überhaupt festgelegt wurde.“ Es handele sich dabei um einen „kreativen, eigenverantwortlichen Beruf“, der „logistisches Verständnis mit hoher Belastbarkeit, großer Kommunikationsfähigkeit und künstlerischer Expertise“ kombiniert: „2. RA tragen unter anderem Budgetverantwortung für ihr Ressort und gestalten die Bilder jedes Filmes entschieden mit, indem sie die Komparsen und Kleindarsteller auswählen und den gesamten Bildhintergrund eigenständig inszenieren. Das Berufsbild [… ist] heute unverzichtbar, um einen reibungslosen Ablauf der Produktion zu garantieren und alle Gewerke einschlägig zu unterstützen.“ Dies scheine dem Tarifausschuss nicht bewusst zu sein – „anders lässt sich die Ansetzung der Gage aus unserer Sicht nicht erklären.“ So werde der gesamte Berufsstand schlechter gestellt, als wenn er gar nicht in den Gagenspiegel aufgenommen würde. „Gerade die Regieassistenten und AD werden von den Produktionen meist unter unzulässigen, in der Tages- sowie Wochenarbeitszeit unbeschränkten Pauschalverträgen angestellt und selbst die sogenannten ›Spitzenverdiener‹ in unserem Berufsstand werden, gepaart mit der branchenüblich enormen Stundenzahl in unserer Abteilung, dadurch oft untertariflich bezahlt.“

Bleibt nur noch eines: Der Tarifvertrag soll fortan ganz oder gar nicht gelten, das „Rosinenpicken“ hat ein Ende! Damit meint Verdi die Praxis mancher Produzenten, sich nur auf die Teile des Tarifvertrags zu berufen, die zu ihrem Vorteil sind – „und zwar hauptsächlich, um als Filmproduzent die Arbeitszeitregelung anzuwenden“, während „die damit verbundenen Zuschläge und Gagenhöhen jedoch nicht gewährt werden“.

Mit einer Klausel wird nun klargestellt, „dass die Bestimmungen unter dem gesamten Tarifvertragsabschnitt zu Arbeitszeit, Mehrarbeit, Zuschlägen und Pausen, arbeitsfreien Tagen und zur Gagenzahlung nur im Zusammenhang und in Verbindung mit dem Gagentarifvertrag eine zulässige Regelung für die Arbeitszeiten von Film- und Fernsehproduktionen darstellen. Einzelverträge, die einen Ausschluss einzelner Bestimmungen oder des Gagentarifvertrages zum Ziel haben, sind unzulässig. Deutlich günstigere Vereinbarungen zugunsten der Filmschaffenden bleiben aber immer zulässig.“

Das klingt gut und verdient mindestens ebenso viel Beifall wie ein Delfin, der schwimmen kann. Denn nichts anderes steht schon seit 1949 im Tarifvertragsgesetz (TVG) in Paragraf 4, Absatz 3: „Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten. Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte ist nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebilligten Vergleich zulässig.“ Eine sogenannte Öffnungsklausel, die solche Abweichungen erlauben würde, findet sich aber auch im alten Tarifvertrag nicht. Soll heißen: Was Gewerkschaft und Produzentenallianz da feiern, ist nicht neu, sondern gibt nur wieder, was eh schon Gesetz ist: „Rosinenpicken“ war auch vorher schon nicht erlaubt, weil rechtswidrig. Das hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren Urteilen immer wieder erklärt, zuletzt vor drei Jahren. Arbeitszeit und Arbeitsentgelt können nicht isoliert betrachtet werden.

Kaum vorstellbar, dass den Tarifparteien, die ihren Vertrag seit Jahrzehnten aushandeln das nicht wissen. Vielleicht will man ja nun etwas mehr darauf drängen, dass in der Filmbranche die Gesetze auch eingehalten werden.

An dieser Stelle wäre die Produzentenallianz alleine gefordert, wenn sie es denn wirklich ernst meint mit dem Tarifvertrag, den sie da aushandelt und an den sich doch nur ein unbestimmter Teil ihrer Mitglieder gebunden fühlt. Was nur geht, wenn ein Verband auch eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung in seiner Satzung erlaubt. Eine solche „OT-Mitgliedschaft“ ist bei der Produzentenallianz möglich [PDF]. Wie viele seiner Mitglieder davon Gebrauch machen, gibt der Verband nicht bekannt.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!